Cet article est une première et longue ébauche, il a vocation à être réorganisé et approfondi dès que le temps le permettra

Aujourd’hui encore, on peut craindre qu’il existe un décalage inquiétant entre ce que l’on sait du monde (l’état actuel de la connaissance scientifique) et ce qu’en savent nos représentant.e.s dans les institutions. Combien parmi elles/eux ont connaissance des conclusions des rapports du GIEC, de l’IPBES, ou de Stéphane Linou sur le risque alimentaire ? Combien prennent au sérieux l’évolution croissante des risques sur les territoires, comme ici en Loire-Atlantique ? A l’heure des multi-crises, comment s’adapter aux potentiels chocs qui menacent les pieds d’argile sur lequel s’est bâti le colosse qui nous sert d’organisation collective ?

Si nous avions un seul message à faire passer dimanche, ce serait celui-ci : nous avons besoin d’envoyer à l’Assemblée nationale un maximum de personnes les plus conscientes possibles de ces enjeux, qui seront amenées dans les années à venir à gérer des risques, voire des pénuries, en tout cas à prendre des décisions déterminantes pour le pays.

Là où tout commence : la Terre, entité vivante proche du burn out

Alliage subtil d’entités vivantes, le système Terre est constitué de plusieurs sous-systèmes en étroite interaction les uns avec les autres (atmosphère, hydrosphère, cryosphère, lithosphère, pédosphère, biosphère…). La science met en évidence le rôle de l’activité humaine sur la surcharge de ces systèmes, pour une partie au bord de l’implosion. Les travaux du GIEC ou de l’IPBES, par exemple, nous renseignent sur les pressions que nos modes de vie font subir aux systèmes « atmosphère » ou « biosphère ». Trop contraints, ces systèmes peuvent sortir de leur homéostasie[1] et atteindre un état de burn out : c’est le cas par exemple d’un excès d’émissions de GES[2] dans l’air qui met en tension le système « atmosphère »[3].

Dès 2014, dans une série d’articles « L’Humain ce super héros malgré lui » nous avions déjà mis en lumière les limites du système pétrolier

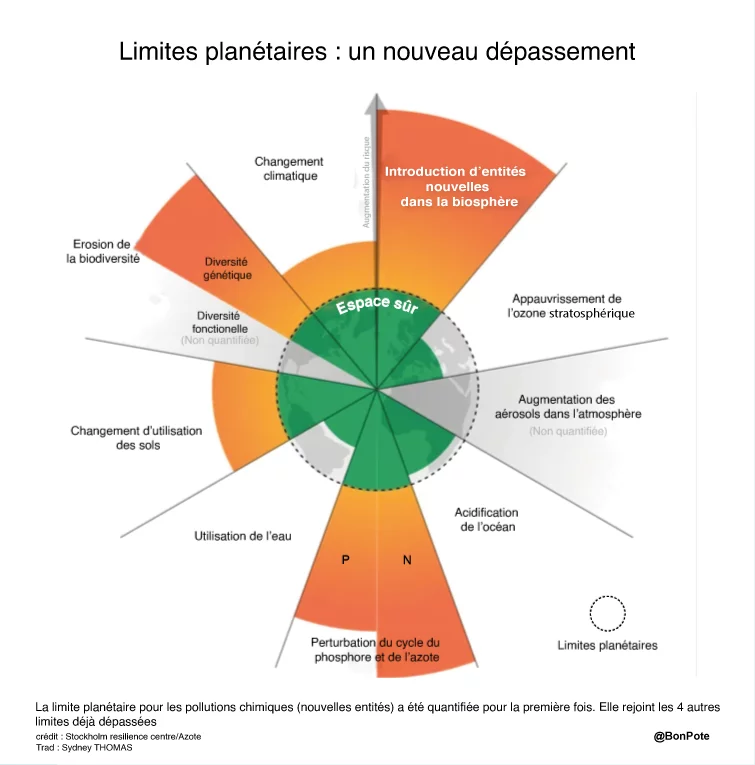

Le cycle du carbone et son corollaire le réchauffement climatique, s’ils sont présentés comme le défi majeur, ne sont pourtant que l’arbre qui cache la forêt des multiples autres transformations géochimiques en cours sur notre planète. Sur les 9 grands seuils planétaires retenus par les scientifiques comme nécessaires au maintien de la stabilité terrestre, 6 sont déjà gravement atteints[4]. Arthur Keller résume notre civilisation à « une méga-machine qui convertit le monde naturel en déchets : en amont on prélève de plus en plus de ressources à un rythme supérieur à leur taux de renouvellement (pour celles qui le peuvent) et en aval on génère davantage de pollution que le système peut en absorber (pour ce qui peut l’être) ». Certains chercheurs ont ainsi pu parler d’ « anthropocène », nouvelle ère géologique qui se caractérise par l’avènement de l’espèce sapiens (apparu il y a 300 à 200 000 ans) comme principale force de changement, surpassant les forces géophysiques[5].

Un prochain post approfondira l’ « état de santé » inquiétant de chaque sous-système ainsi que l’emballement potentiel qui pourrait résulter de leurs interactions complexes

Les écologistes n’ont cessé d’alerter sur le risque d’explosions de multi-crises dans le cas où nous n’arriverions pas à contenir les effets du sous-système « anthropocène » (c’est-à-dire l’ensemble des activités humaines, basé essentiellement sur l’exploitation des autres sous-systèmes), dans des limites qui ne mettent pas en danger le reste du vivant ou, en tout cas, qui n’aillent pas au-delà du temps nécessaire à sa régénération/reconstitution.

Même si elles nous paraissent encore éloignées, peu tangibles, les multi-crises issues de ces dysfonctionnements sont déjà à l’œuvre dans le monde, et ne s’arrêtent pas aux frontières des autres pays. L’actualité fourmille d’exemples concrets de dérèglements aux conséquences potentiellement graves. Arrêtons-nous plus particulièrement sur le cas de l’accès à l’alimentation et à l’eau, dont les media se sont (enfin) fait l’écho ces derniers mois.

Les ruptures d’approvisionnement alimentaire, un risque sous-estimé ?

D’un côté, une crise du blé, avec les 2ème et 4ème exportateurs mondiaux touchés par des crises graves, sommés de restreindre leurs exportations, soit par embargo, soit pour préserver leur sécurité intérieure. Du fait du conflit armé, l’Ukraine a vu ses exportations s’effondrer de plus de moitié depuis le début du mois de mai. Ce 14 mai, suite à des vagues de chaleur extrême (jusqu’à 50°), l’Inde a interdit de nouvelles exportations de blé pour faire face à la baisse de sa production nationale. En mai 2022, au moins 18 pays avaient mis en œuvre des restrictions ou des interdictions concernant leurs exportations alimentaires.

On est loin de s’en douter mais la stabilité d’un pays peut très vite se dégrader : c’est ce que soulignent les dernières pénuries alimentaires en Amérique du sud ou à Madagascar, les tensions au moment des confinements liés à la crise sanitaire, ou encore les émeutes de la faim dans le bassin Méditerranéen en 2011. Selon le dernier rapport de la FAO, la pandémie ne serait que la répétition générale d’autres chocs à venir, le risque de famine et de troubles sociaux, en particulier dans les pays les plus pauvres qui importent massivement leurs besoins en céréales, étant très élevé.

Stéphane Linou aime à rappeler – à juste titre – que la théorie libérale des avantages comparatifs de David Ricardo, à l’origine de la mondialisation du système alimentaire, a longtemps préconisé une production spécialisée par territoire, qui est ensuite échangée, sans anticiper que cela nous rendrait plus vulnérable aux modifications écologiques.

Et la France dans tout ça ?

Notre pays aime soigner son image d’autosuffisance alimentaire chaque année lors du salon de l’agriculture, il n’est pourtant pas exempt des risques en cours. L’hypersophistication de nos systèmes d’approvisionnement alimentaires, la raréfaction de l’eau, le réchauffement climatique, notre extrême dépendance aux énergies fossiles, font que les risques de pénurie alimentaire ne s’arrêtent pas aux pays du sud et concernent également la France.

Notre balance commerciale se dégrade : nous importons 21% de notre alimentation (dont 50% des protéines végétales, 50% des fruits et légumes, 30% de la viande de poulet, et jusqu’à 70% de la farine pour le pain), sans compter les quantités considérables de soja issues de l’étranger pour nourrir certains modes d’élevages. Nos grandes aires urbaines, où se concentre la plupart de la population, sont particulièrement vulnérables : seulement 2% des denrées consommées proviennent de leurs sols[6]. Du côté de la grande distribution, ce n’est guère mieux : les stocks des magasins permettraient de tenir 3 jours d’autonomie alimentaire moyenne.

D’autre part, alors que la plupart des énergies fossiles consommées par notre pays sont importées (la France produisant moins d’un centième des carburants qu’elle consomme), nous avons au fil du temps fait le choix d’un modèle agricole dépendant du pétrole, depuis l’importation d’intrants chimiques jusqu’aux dizaines de milliers de poids lourds de la grande distribution[7]. En outre, la France fait partie des dix premiers consommateurs mondiaux d’engrais de synthèse, nécessaires au fonctionnement de son modèle agricole, fabriqués majoritairement à partir… de gaz naturel russe[8].

Un autre post explorera cette question montante du risque de ruptures alimentaires

Plus récemment, c’est la Commission européenne qui a donné l’alerte en soulignant le manque de préparation des pays membres en cas de menaces sur l’approvisionnement alimentaire[9]. En France, le travail d’interpellation « Qui veille au grain » de l’association Les Greniers d’abondance ainsi que du spécialiste des risques Stéphane Linou, a mis le sujet sur la table[10]. Pour l’ancien élu local, alors qu’aucun stock alimentaire d’urgence n’est prévu par la loi, et qu’en cas de crise la France compte sur son seul dispositif ORSEC[11], il devient évident que le risque de ruptures alimentaires engage l’ordre public, et devrait être intégré au continuum sécurité-défense français (à l’instar de ce qui existe en matière de feux de forêt ou d’inondations).

Les tensions sur l’eau imposeront de faire des choix

D’un autre côté, une crise de l’eau sans appel, qui menace directement notre production alimentaire, mais pas seulement, et qui impliquera probablement de faire des choix dans la répartition des usages. Une équipe de chercheurs vient de révéler en mai que la 6ème limite planétaire, celle du cycle de l’eau douce (après la prise en compte du cycle de l’eau verte), a elle aussi été franchie.

La France n’est pas non plus épargnée par la sécheresse. D’après météo France, deux tiers du pays connaissent déjà des sols « secs à très secs » en raison d’un « manque quasi continu de pluie depuis septembre ». Dès le mois de mai, 15 départements ont été soumis de manière précoce à des restrictions d’eau, le manque du précieux liquide ayant un impact sur le niveau des nappes, dont l’hiver ne suffit plus à les recharger.

Pour l’hydrologue Emma Haziza, spécialiste de l’adaptation de nos sociétés aux bouleversements climatiques, « lorsque les ressources en eau deviendront insuffisantes, il faudra bien opérer des choix pour savoir quels seront les besoins qui seront couverts et ceux qui ne le seront pas ». Si ces questions paraissent encore lointaines aujourd’hui (faudra-t-il privilégier l’approvisionnement des habitant.e.s en eau potable, les besoins en eau des industries, ou l’arrosage des grandes cultures ?), elles pourraient bien se retrouver plus vite qu’on ne le pense à l’agenda politique.

L’agriculture aux premières loges des dérèglements

Seraient-ce les prémices d’une telle crise qui se jouent en Charente-Maritime, où le tribunal administratif vient de confirmer le recours de l’association FNE 17 d’annuler l’autorisation d’exploiter cinq bassines d’une capacité de 1,5 million de m³, destinée en majorité à la culture du maïs (plante très gourmande en eau) ?

Si l’on regarde le long terme, la France est passée de 13 épisodes sècheresses et 38 épisodes inondations entre 1964 et 1990 à 62 et 103 (de plus grande intensité) entre 1991 et 2015. Selon Marion Guillou, ancienne PDG de l’Institut national de la recherche agronomique, « la hausse moyenne des températures et la multiplication des extrêmes sont les deux tendances qui ont des effets importants sur l’agriculture, […] le caractère récurrent de ces épisodes est établi, nous ne sommes plus dans l’accidentel ».

Les effets du climat sur l’agriculture sont multiples : épisodes de forte pluie favorisant le développement de maladies fongiques, chaleur intense affaiblissant le support végétal qui devient sensible aux maladies et provoque une surmortalité des bêtes élevées en bâtiments, manque d’eau diminuant la production et les ressources en fourrage, des sols incapables de retenir l’eau et amputant la photosynthèse des plantes.

Jean-François Caron, élu local et initiateur de la Fabrique des transitons a été témoin des évolutions : « dans le Puy de Dôme, les vaches redescendent en bas en été car toute la végétation est grillée, et elles remontent en hiver car il n’y a plus de neige. Le département est en train de vivre un inversement complet des cycles ! ».

Si la tension sur l’eau impacte déjà notre modèle alimentaire via l’irrigation, elle touche à de nombreux autres secteurs : à St Alban en Isère, EDF a baissé la puissance d’un réacteur nucléaire à cause du faible débit du Rhône. Face aux sécheresses qui réduisent le débit des fleuves, comment réagiront les centrales nucléaires dépendantes de l’eau pour leur fonctionnement ?

La Loire-Atlantique, territoire exposé aux risques ?

Plus proche de chez nous, la production de muscadet, menacée par le gel printanier, tente de s’adapter aux conséquences des variations brutales du climat. Sur le bassin versant de la Sèvre nantaise, il a ainsi fallu déroger à la loi sur l’eau pour prélever dans la rivière et asperger les plants[12]. Sur le terrain, on ressent directement ces changements : un vigneron qui nous accueillait à Ancenis déclarait quant à lui réaliser désormais les vendanges « dès le mois d’aout ».

Au Gâvre, à 40 km de Nantes, seule grande forêt du territoire, il suffit d’écouter l’ancien forestier Vincent Karche pour se rendre compte que certaines essences ne résisteront pas au réchauffement climatique. Le chêne et le frêne sont particulièrement menacés par le stress hydrique et l’arrivée de nouveaux champignons parasites, et pourraient être remplacés par des arbres méridionaux plus résistants.

La perte de biodiversité ne passe plus inaperçue. Un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans dans les Pays de la Loire. Le long de l’estuaire, 2 500 ha de zones humides ont déjà disparu sous le béton (l’équivalent de 40% de la superficie de la ville de Nantes)[13]. En France, 41 % d’entre elles ont été dégradées entre 2010 et 2020, la moitié ont disparu entre 1960 et 1990 et plus de la moitié de celles encore existantes ont toujours un avenir incertain. Elles sont aussi rongées par les espèces invasives introduites par l’homme : la jussie a colonisé 1 400 ha de prairies et 121 ha de plans d’eau, et la multiplication des rongeurs aquatiques envahissants, sans prédateurs naturels, entraine le saccage des berges.

Le risque inondation n’est pas en reste. L’élévation du niveau de la mer, associée à une augmentation des précipitations hivernales et des épisodes de fortes précipitations, devrait se traduire par une aggravation des risques littoraux d’érosion et de submersion marine[14]. 5 communes du Département figurent sur la liste gouvernementale des communes du littoral obligées de s’adapter à l’érosion côtière, et 10 communes sont soumises aux nouvelles contraintes urbanistiques de la loi climat et résilience. Fait concret, le Département de la Loire-Atlantique travaille au déplacement du site médico-social de Mindin, déjà soumis au risque de submersion marine, un de ses bâtiment ayant été inondé par 50 cm d’eau lors de la tempête Xynthia.

Quant aux cours d’eau, les maires sont de plus en plus nombreux à s’inquiéter des inondations par ruissellement ou par débordement. Ces dernières années elles reviennent plus fréquemment sur le territoire, avec des montées rapides et des conséquences plus lourdes, jusqu’à toucher des zones jusqu’ici préservées. On se souvient du mois de juillet meurtrier en Allemagne, où au moins 42 personnes sont mortes dans des inondations d’ores et déjà attribuées au réchauffement climatique.

Point fort du territoire, l’outil en ligne de modélisation CRATer a estimé notre taux de couverture alimentaire à 89%, cela veut dire qu’en tenant compte de la diversité des cultures nécessaire à une alimentation variée, nous pourrions bénéficier d’une production locale quasi suffisante pour couvrir nos besoins. Si des progrès restent à faire sur les filières oléoprotéagineux et fruits et légumes, plus déficitaires, nous sommes le seul département littoral comprenant une grande aire urbaine qui s’en sort correctement, tous les autres territoires avec métropoles restant déficitaires.

Cette prouesse, que l’on doit à l’héritage d’un maillage paysan diversifié en polyculture élevage, est aussi menacée. À la fois par l’artificialisation des terres agricoles du fait de l’étalement urbain[15], mais aussi par le départ massif en retraite des agriculteurs, dont deux-tiers des terres libérées partent à l’agrandissement de fermes existantes[16]. Les fermes à taille humaine (et notamment les élevages) disparaissent au profit de plus grosses structures avec des systèmes de production la plupart du temps dédiés à la monoculture de céréales.

POST Un Projet alimentaire pourquoi faire ? Sécuriser et prendre soin des territoires

Le risque canicule n’est pas à prendre à la légère. D’après météo France, sur les 21 dernières années (2000-2021) la France a enregistré 23 épisodes de canicules, contre seulement 17 en 53 ans (1947-1999). Ce mois de juin, nous allons expérimenter une vague de chaleur pouvant dépasser les 40°C, la plus précoce jamais observée. Les systèmes électriques, les cultures, les hôpitaux ainsi que les personnes fragiles et précaires sont particulièrement menacés[17].

Le réchauffement climatique joue également un rôle dans la hausse des allergies (en 2050, quatre milliards d’humains souffriront d’une forme de maladie allergique). Il favorise la prolifération des plantes invasives et augmente la concentration de pollens dans l’air, une situation aggravée par la pollution mais aussi les substances chimiques présentes dans la nourriture industrielle et les détergents, qui détruisent nos barrières cellulaires.

Sans compter que la Loire-Atlantique connait actuellement des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents[18], avec un déficit de pluie de 25% par rapport à la moyenne des 30 dernières années (et jusqu’à 40% sur 4 bassins versants, notamment dans le sud du Pays de Retz). S’il continue de pleuvoir, la répartition sur l’année évolue, plus importante en hiver avec des périodes de sécheresse pour le reste de l’année. Cette sécheresse pose aussi la question de l’accès à l’eau : malgré les quelques pluies récentes, le niveau d’une très grande majorité de nappes est désormais inférieur aux moyennes interannuelles (voire aux minima historiques de la période 1994-2021). À Ancenis, le débit de la Loire n’a jamais été aussi bas en 5 ans[19].

Gagner en puissance nous a fait gagner en vulnérabilité

Ainsi les risques ne s’arrêtent-ils pas à la frontière indienne, et notre territoire doit être conscient de la nature systémique de ces crises. Les dérèglements modifient déjà les modes de vie et menacent les retombées économiques de certaines activités. À ce jour, aucune étude n’existe pour quantifier les couts financiers et humains de ces mutations même si les assurances commencent à adapter leurs prix et que le Département de Loire-Atlantique s’est engagé à lancer une étude sur les impacts du dérèglement climatique et la capacité de résilience du territoire.

« Au menu des emmerdes, nous n’en sommes qu’à l’apéro » ironise Stéphane Linou. Dès les années 1970, la modélisation de l’équipe Meadows du MIT avait montré que les différentes variables atteindraient des seuils au-delà desquels leur effondrement serait possible[20]. La pertinence des trajectoires des scénarios a été confirmé à deux reprises par d’autres chercheurs, en 1998 (Graham Turner) et en 2020 (Gaya Herrington). Nous approchons désormais du point où l’effondrement des courbes peut avoir lieu (tipping point). Que nous le voulions ou non, nous entrons dans une phase d’explosion des crises, commencée en réalité il y a un siècle.

Ces modélisations des limites planétaires ont été mises à jour, elles feront l’objet d’un autre post plus approfondi

Pour résumer : la multi-crise, c’est quand la perturbation d’un des systèmes (l’emballement du climat ou la raréfaction d’une ressource, par exemple) provoque des bouleversements sur les autres (cycle de l’eau douce, biodiversité, océan…), qui en retour en bousculent d’autres dans un immense effet domino. Des boucles de rétroaction peuvent alors se former, jusqu’à rendre incontrôlable l’emballement du système. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, à mesure que nous avons gagné en « puissance » nous avons gagné aussi en vulnérabilité.

L’agronome Marc Dufumier illustre bien ce principe : « le pommier dans la prairie, il fertilisait la prairie. Il ne servait pas à qu’à produire des pommes. Mais l’agriculture industrielle l’a supprimé. De même qu’elle a supprimé le très précieux bocage. Ce faisant, elle a appauvri les sols et est allé chercher des minéraux très loin pour venir fertiliser à nouveau la prairie, par exemple avec des phosphates. Or, les gisements de phosphates diminuent et la menace d’une pénurie d’ici quelques dizaines d’années fait flamber les prix ».

Tout changer pour ne rien changer : le mirage techniciste

Alors que faire ? Pour certains, il suffirait de pousser plus loin les rêves de contrôle du vivant, la résolution des problèmes causés par le progrès technique pouvant trouver sa solution… dans le progrès technique[21]. Or, de plus en plus de travaux scientifiques affirment qu’il est trop tard pour espérer limiter le dérèglement climatique en misant seulement sur l’efficacité ou l’innovation technologiques, et sans rien changer aux modes de vie individuels et collectifs.

L’économiste Timothée Parrique a montré que le découplage, sur lequel repose les concepts de croissance verte, hypothèse selon laquelle une dissociation entre croissance du PIB et émissions de GES est possible grâce aux gains technologiques, était illusoire car largement insuffisante pour limiter le réchauffement à 2°C. Pour le journaliste Hervé Kempf « le climato-scepticisme a été remplacé par le techno-solutionnisme », participant au final de la même dynamique psychique du déni[22].

Reprenons le cas de l’agriculture : que nous propose le Gouvernement pour répondre aux risques exposés plus haut ? Derrière le label séduisant de « souveraineté alimentaire » du nouveau ministre Fesneau, c’est pourtant bien le même triptyque idéologique qui continue de faire foi : robotique, numérique, génétique (et pesticides). Dans les formations agricoles, on ouvre la porte aux études Mc Kinsey (financées par les contribuables) qui plébiscitent la ferme connectée. Dépendantes des pays extérieurs, consommatrices de sols et d’énergies fossiles, destructrices d’emplois, ces promesses technologiques visant la productivité auront pour effet contraire d’accentuer la vulnérabilité du système.

Même logique au niveau international avec le plan d’urgence « farm » adopté par le G7 le 25 mars afin de « prévenir le risque de famine dans certains pays d’Afrique du Nord »[23]. Invoquant le conflit ukrainien, il n’a fallu que quelques jours aux partisans du « produire plus » pour faire avaler la pilule intensive, et lever les contraintes que la pression sociétale avait mis des décennies à obtenir. La France a autorisé la mise en culture des 4% de jachères imposées par la PAC (1% de la SAU française)[24] et le retour des pesticides (aides aux agriculteurs pour se fournir en engrais et report des objectifs européens de réduction de pesticides et d’augmentation des surfaces bio).

Les ONG spécialistes dénoncent ces solutions productivistes arguant que la difficulté d’approvisionnement provient surtout d’« un emballement des marchés alimentaires »[25]. Un haut fonctionnaire a décortiqué l’affaire : des stocks de blé issus des moissons de 2021 existent en dehors de l’Ukraine et de la Russie et permettraient de faire face à la demande. La vérité, c’est qu’une partie de l’humanité (800 millions) est trop pauvre pour acheter la marchandise des 4 grandes entreprises de négoce de blé qui profitent d’un oligopole pour spéculer. La sécurité alimentaire de ces pays serait mieux assurée par une protection de leurs marchés agricoles que par une production supplémentaire de pays qui dominent depuis des décennies le commerce céréalier mondial[26].

L’occasion également de réactiver la vielle ficelle selon laquelle « la bio ne suffisant pas à nourrir l’humanité, la seule façon d’endiguer les famines serait le recours à la productivité de l’agriculture intensive », comme l’a fait récemment savoir le patron de Syngenta. Au-delà du fait que le modèle productiviste fonctionne grâce à un apport majeur en subvention publique, et que de nombreux agriculteurs vertueux restent les oubliés de la PAC, nous pouvons douter de la bonne foi d’un PDG dont le chiffre d’affaires dépend de la vente de pesticides. Et que dire de l’article récent du HuffPost qui met sur le même plan labour et néonicotinoïdes pour décrédibiliser le bio ?

La productivité de l’agriculture biologique et de l’agroécologie ont été maintes fois démontrés dans les livres de l’agronome Jacques Caplat ou autres études scientifiques, comme les scénarios Tyfa ou Afterres, notamment via des techniques qui privilégient plusieurs cultures dans la même parcelle la même année. Pour le chercheur en agroécologie Xavier Reboud « les solutions actuelles de court terme ne vont pas dans le sens d’une augmentation de la robustesse, de la résilience de nos systèmes, de l’autosuffisance, qui ne peuvent exister que sur la base de processus naturels déjà présents dans l’écosystème ».

Alors qu’il faudrait planifier nationalement la bifurcation du système et décentraliser les moyens d’agir par bassin territorial, alors que notre maillage ancestral de fermes disparait à vitesse grand V[27], et que cette tendance va se confirmer du fait des départs à la retraite (plus de la moitié des actifs restant ont plus de 50 ans)[28], c’est la foire à l’immobilisme. La réplique du Guépard, adage des lobbies, « il faut que tout change pour que rien ne change », a encore de beaux jours devant elle.

La transformation écologique redonne du pouvoir sur nos dépendances

Face à cet imaginaire creux, pavé de bonnes intentions technicistes (qui, si elles ne nous conduisent pas droit au mur, nous enferment dans un immobilisme dangereux), il nous faut retrouver le chemin du bon sens. Celui des innovations réellement intelligentes, c’est-à-dire concomitamment créatrices de liens, économes en ressources, et régénératrices du vivant, souvent des solutions low tech plutôt que dispendieuses en énergie. En matière agricole, elles sont déjà expérimentées depuis de nombreuses années par des paysannes et paysans.

Bien sûr, il sera nécessaire de passer par de l’adaptation : planter plus tôt, adapter les plantes avec des variétés moins consommatrices d’eau (comme dans les Pyrénées-Atlantiques où les champs de maïs ont laissé progressivement place à du blé ou du tournesol, voire du sorgho originaire d’Afrique), ou faire des économies d’eau en adaptant le matériel ou en arrosant au bon moment.

Mais, de manière globale, nous n’échapperons pas à une révolution dans l’approche du vivant qui nous impose d’inverser le regard principalement matérialiste hérité des 30 Glorieuses : partir d’abord des risques et des ressources plutôt que de penser l’aménagement du territoire comme si tout était inépuisable. Une des conséquences directes est d’être capable de définir des hiérarchies dans nos budgets et politiques publiques et de stopper tout projet définit comme « inutile ».

Le cœur de la révolution à mener se trouve probablement dans la systématisation de modes de production qui ont prouvé leur efficacité depuis des années, non seulement pour produire mieux, mais aussi pour vivre mieux. Les services écosystémiques rendus à la société (mais aussi économiques, sanitaires, et sociaux via la création d’emplois) de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, sont aujourd’hui connus de tous[29]. La bio recouvre aujourd’hui 20% de la SAU de la Loire-Atlantique[30], dont la quasi-totalité des baux environnementaux de l’ancienne emprise aéroportuaire de NDDL.

C’est vrai, la solution se trouve d’abord au niveau européen via le levier des 96 milliards € d’aides PAC. Bien souvent les propositions de la Commission vont dans le bon sens, avant de se faire détricoter par les États ou les lobbys qui trouvent leurs relais dans les amendements de députés conservateurs ou libéraux. À commencer par la possibilité laissée par l’UE d’appliquer des plafonds aux aides : réparties en fonction de la taille de l’exploitation elles laissent de nombreuses petites fermes sur le carreau (plus on est gros, plus on touche). Une proposition de limiter à 100 K€/an/exploitation a été faite, mais la France a décidé de ne pas l’appliquer.

Ensuite, en donnant une orientation environnementale à l’allocation des aides. Là encore les États freinent des deux fers. Selon la Cour des comptes européenne, les paiements verts[31] sont un tollé, ils ont suscité seulement 5% de changement vers des pratiques protectrices de la biodiversité. Concernant les aides au maintien, la FNAB a calculé que les fermes bio toucheraient 66% de soutien public en moins, ce qui a valu à la France de se faire vigoureusement rappeler à l’ordre par la Commission pour son manque d’ambition environnementale.

À ce titre, espérons qu’une nouvelle majorité parlementaire puisse réussir à interdire l’usage de pesticides sur les aires prioritaires de captage d’eau. Dans notre département, où 2% seulement des cours d’eau sont jugés en bon état[32] (39% auraient dû être en bon état dès 2021), et où l’eau du robinet de certaines communes est contaminée aux pesticides, c’est une urgence écologique et sanitaire[33]. L’afflux de substances comme le phosphore ou l’azote, couplé au réchauffement de l’eau, contribuerait par ailleurs à l’augmentation des bloom de cyanobactéries dans nos cours d’eau. Et quid de la récente prolifération de microalgues qui colorent en marron les eaux littorales de la baie de la Vilaine jusqu’à l’estuaire de la Loire ?

Les aménités positives de la bio pour le bien commun tant en termes productifs que de couts évités pour la société seront explorées dans un autre post

Ce sont aussi ces pratiques qui protègent et régénèrent nos infrastructures agroécologiques si vitales (haies, bocage, mares, zones humides, prairies naturelles, ect…), et définissent une autonomie de l’exploitation par rapports aux importations extérieures (eau, énergie, céréales, intrants…). Elles pratiquent la rotation des cultures, la création de micro-climats grâce à l’ombre de l’agroforesterie, et la combinaison d’espèces. Elles réhabilitent les sols et les nourrissent en azote avec des légumineuses (des sols de mauvaises qualité incapables de retenir l’humidité, sont deux fois plus exposés à des risques de sécheresse et de coulée de boue).

De plus en plus de communes prennent conscience de l’importance de sanctuariser ces entités vivantes, ainsi que des terres agricoles, dans leurs documents d’urbanisme, ou de venir en aide pour porter le foncier ou le bâti agricole et préserver un usage nourricier des sols. Un autre projet de loi pourrait définir une hiérarchisation des usages dans l’allocation des terres agricoles, en donnant une priorité aux usages nourriciers, nécessaires pour approvisionner les cantines locales. Avec 24 000 ha d’espaces agricoles protégés (PEAN) le Département de Loire-Atlantique participe de cette dynamique.

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont également un outil au service de la reterritorialisation des circuits alimentaires, dont les collectivités devraient pouvoir prendre la compétence entière. Si une enveloppe de 80 M€ du Plan de relance leurs a permis de se développer, l’enjeu est bien les booster et donc de maintenir cette aide dans le temps, ainsi que le préconise le Sénateur Marchand qui a fait récemment leur évaluation nationale.

POST Le Projet Alimentaire de Loire-Atlantique : un engagement au service des territoires

Je pense enfin aux restaurations collectives qui n’ont pas attendu les lois EGALIM pour tenir compte de la santé des enfants ou des anciens, relocaliser leur alimentation en lien avec des producteurs de qualité et de proximité, introduire des repas végétariens moins couteux et plus économes en eau, et réduire la consommation de viande transformée au bénéfice des filières locales de qualité qui entretiennent nos paysages de marais et de prairies.

Un autre post reviendra sur les différentes solutions qui existent pour passer en produits de qualité et biologiques sans pour autant augmenter le prix des repas

Un dernier impératif pour tout responsable politique, devrait être l’obligation de se former aux risques, comme le propose Stéphane Linou et Arthur Keller ou le réseau SOS maires, par exemple en invitant les communes à tenir compte du risque de rupture d’approvisionnement alimentaire en l’intégrant dans leur Plan Communal de Sauvegarde[34]. Pour les départements, qui gèrent les SDIS, un réel travail serait à engager en lien avec les pompiers dont les activités sont amenées à s’intensifier et à se diversifier du fait de l’intensification des crises.

Reste que la majeure partie de ces combats se gagnent par le droit et l’évolution de la loi, en reconnaissant par exemple un statut ou personnalité juridique aux entités naturelles décisives pour la vie sur Terre et qui ne peuvent aujourd’hui se défendre face à l’activité humaine.

C’est aussi faire le pari de l’emploi et de la solidarité sur les territoires

Investir dans ces politiques aujourd’hui, c’est susciter des emplois non délocalisables demain : selon une étude du Shift, la transition vers un système alimentaire décarboné apporterait près de 500 000 emplois nets supplémentaires, et l’artisanat commercial nécessaire à la relocalisation verrait également ses effectifs augmenter[35].

C’est aussi sortir du « produire plus pour gagner plus » pour des agriculteurs qui ne font qu’appliquer les directives du Gouvernement. De plus en plus isolés dans leur mal-être[36], ils sont soumis à des conditions de travail éprouvantes et des rentrées financières incertaines. Un quart vivent sous le seuil de pauvreté et une partie s’épuise face à une course au rendement et au surendettement imposées par le dogme de la compétitivité[37].

Si deux modèles s’en sortent plus facilement aujourd’hui, celui de l’agriculture bio et de proximité, et celui des grosses exploitations qui peuvent investir dans les terres et la technologie, la plupart des agriculteurs restent coincés pour investir dans la transformation de leur modèle. A l’avenir, d’autres manières de travailler se dessinent, plus autonomes, économes, collectives, reliées au vivant.

La solution se trouve enfin dans un regain de solidarité envers les plus exposés d’entre nous. Là où le chômage persiste, l’alimentation est aussi facteur d’insertion sociale, par exemple via la mise en place de filières bio solidaires qui s’appuient sur des écopôles alimentaires identifiés PTCE. À l’heure où un français sur dix dépend de l’aide alimentaire, l’Etat peut également soutenir des dispositifs permettant de répondre au double objectif d’une alimentation saine pour tous et d’un revenu décent aux paysans. Cela s’expérimente déjà sur certains territoires comme Lyon Métropole ou la Drôme.

Protection du foncier, amélioration des moyens consacrées aux collectivités et aux projets alimentaires, adéquation de la commande publique avec les besoins locaux, (re)structuration d’outils locaux favorisant les circuits de proximité : les territoires sont prêts et volontaires pour agir au nom de leur sécurité alimentaire, ils attendent une politique nationale ambitieuse qui les accompagne dans cette transformation.

Une mécanique bien huilée, qui maintient une conscience réduite des risques

Tout au long de ce récit, nous avons vu les impacts qu’ont (et auront) ces dérèglements sur l’habitabilité de la Terre. Ils ne sont pas nouveaux. Ayant accès à de nouvelles méthodes scientifiques, des chercheurs témoignent aujourd’hui du rôle qu’ont pu jouer des variations brutales du climat dans l’effondrement d’empires très puissants. Ces empires partageaient avec nous une dépendance extrême à des ressources qui ont subitement fait défaut (civilisations du pourtour méditerranéen vers la fin de l’âge du bronze, épidémies qui ont touchées l’empire Romain…).

Ce qui est nouveau, par contre, c’est l’ampleur inédite du phénomène : le changement climatique constaté actuellement se produit à un rythme bien plus soutenu que celui qui a été reconstruit pour les 10 000 dernières années. Ce qui est nouveau, aussi, c’est notre niveau de conscience des risques : l’accès aux données scientifiques, dont étaient dépourvus nos ancêtres, engage pleinement notre responsabilité collective. Responsabilité qui se trouve principalement chez les pays riches et les individus riches (1% des français les plus aisés émettent 15 fois plus de CO2 que les 50% les plus modestes).

Il reste que très peu d’entre nous ont résolument pris conscience de ces risques et sont en tout cas très éloignés de l’envie de bifurquer vers des modes de vie soutenables à long terme. Les travaux sur les limites de la croissance n’aurait à ce jour touché que 5% des occidentaux. Pour le chercheur François Gemenne, il est tout simplement « impossible de convaincre une majorité de gens de voter pour un programme compatible avec l’Accord de Paris ». La crise sanitaire elle-même n’aura pas suffi à faire bifurquer les populations[38].

Un autre post tentera de comprendre pourquoi les idées défendues par l’écologie politique ont du mal à percer dans la société, notamment au regard du difficile dépassement du consensus productiviste

Il semblerait pourtant que les retombées du PIB en termes de bien-être, de qualité de vie et de redistribution sociale arrivent à un plafond de verre (voir en particulier les travaux de Dominique Méda). Alors même que la croissance ne fait plus le bonheur, et qu’elle participe au contraire à creuser les inégalités (les plus riches captant l’essentiel de sa valeur ajoutée), le récit de la sobriété, du « mieux avec moins », ne prend pas. Vécu comme un retour en arrière, une contrainte aux libertés, il est répulsif pour ses nombreux détracteurs qui craignent sans doute plus pour leurs privilèges (et non leurs libertés comme ils aiment à le faire croire) que pour le confort de vie des plus modestes dont ils sont soudainement devenus les défenseurs zélés.

De nombreux termes ont été galvaudé et vidé de leur sens pour faire passer les écologistes pour des liberticides autoritaires et rendre impossible le débat. Je pense particulièrement au concept de liberté que le néolibéralisme a insidieusement décorrélé du principe de responsabilité, pourtant inhérent aux contraintes existentielles. Il n’y a que la toute-puissance qui se refuse à se fixer des limites, se fixer des limites c’est la condition d’exercice de notre liberté, c’est la condition d »une société durablement libre. Nous reviendrons sur l’importance de les définir.

De fortes résistances psychologiques au changement

Les causes de nos difficultés à saisir l’urgence sont diverses. La principale résistance semble psychologique. Faire le deuil d’un système qui nous a donné du sens, mis en sécurité (ou qui nous a rendu riche) pendant des années implique de passer par plusieurs étapes : le déni, la colère, et la tristesse, des émotions dont l’acceptation peut faire vivre de l’inconfort, ressentir de la perte, et que peu d’entre nous sont prêts à traverser au cours d’une vie[39].

Autre frein, ces risques sont abstraits et difficiles à saisir pour notre psychisme : « aussi invisible et imperceptible qu’un gaz dangereux dans la galerie d’une mine, le climat agit au niveau de la planète, loin de l’échelle locale plus propice à l’inquiétude, et se transforme lentement, c’est-à-dire en décennies, non pas en heures ou en jours » explique le psychologue et économiste Per Espen Stoknes.

Un autre post sera consacré à l’exploration des mécanismes psychiques du déni et des résistances au changement

Et puis, tout psy sait qu’on ne sort pas des addictions comme ça ! Le capitalisme a fondé sa puissance au cœur de la chimie humaine, en sollicitant le stratium, zone archaïque du cerveau explorée par le neuroscientifique Sébastien Bohler, qui active les pulsions de récompense de la dopamine[40]. Une propagande publicitaire constante a inscrit au fil du temps dans notre ADN la boulimie des achats, pour la plupart superficiels, l’immédiateté des pulsions prenant le pas sur l’écoute de nos sensations. Pris dans une telle frénésie, on comprend mieux pourquoi il est difficile de mener une réflexion de fond nécessaire à la définition des essentiels de notre bien-être.

Enfin, il ne faut pas négliger le traumatisme que constitue le fait de découvrir l’état de burn out de la planète. Dans des évènements traumatiques, le psychisme peine à intégrer la charge de l’agression extérieure, et le figement et le déni sont des résistances psychologiques et physiologiques typiques commandées par le cortex frontal pour « éviter de sentir »[41]. Face au précipice, certains se mettent en mouvement, explore les chemins, mais d’autres, telle une amibe agressée qui se rétracte et finit par ne plus se mouvoir, se renferment dans un repli identitaire pouvant aller jusqu’à la haine de l’autre, ou alors l’illusion technologique et sécuritaire.

Vers un nouveau récit fondateur qui réconcilie l’humain et la nature

Les lois de la physique prévaudront sur celles des sociétés humaines. Au terme de ce récit, nous arrivons donc à une conclusion difficilement réfutable : l’idéologie – s’en est une – d’un libéralisme économique débridé[1], déconnecté des limites physiques et biologiques du vivant, qui ne peut être qu’accro à une consommation toujours plus forte en énergie, eau et minerais, ne tient pas. Et qui ne tient pas ses limites ne tient pas ses promesses. Avec ces nouvelles données, la croyance en un avenir meilleur, dont a besoin tout contrat social pour maintenir sa cohésion, ne marche plus. Pour retrouver espoir, il nous faut inventer autre chose.

L’ontologie, d’abord. Les sciences humaines nous montrent que le propre de l’humain est de vivre à partir des activités symboliques et que les idées sont le moteur de l’Histoire[2]. Au-delà des chiffres, nous sommes une espèce qui se raconte, et les histoires qu’on s’échangent nous positionnent dans le monde, avec des effets concrets (une civilisation qui se protège contre la nature aura tendance à surexploiter son environnement, à l’inverse une civilisation qui a tissé des liens avec elle aura tendance à en prendre soin). La croissance ne peut plus être notre fétiche, notre enveloppe contenante face à l’angoisse. Il nous faut de nouvelles narrations et de nouveaux mythes communs, qui racontent le sens que nous voulons donner à notre présence sur Terre.

Or, nous avons tous grandi avec l’implacable évidence que l’humain était au-dessus de tout, que son intelligence prévalait sur celles d’autres formes de vie. Je suis convaincu que beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face aujourd’hui viennent du long processus d’éloignement de l’humain avec la nature, dont certains voudraient qu’il n’en fasse pas partie. Le concept de « nature » est d’ailleurs étranger à de nombreuses cultures dites « primitives »[3], mais dont l’intelligence sensorielle nous fait défaut aujourd’hui. Au fur et à mesure des avancées de la science, on découvre la richesse des formes d’intelligence et les capacités d’adaptation du vivant qui nous entoure. Passer d’une posture de négligence de ces interdépendances à leur pleine considération pourrait probablement suffire à construire une cuture commune qui change une société.

Encore faut-il pouvoir organiser la rupture avec un système capitaliste qui nie cette interdépendance et s’est étendu à toute la planète. Nous ne pourrons renouer avec la promesse d’un avenir heureux et vivable sans travailler à une redéfinition de la notion de progrès en la faisant coller au bien-être, à partir de laquelle un nouveau contrat social pourra dépasser le trio matérialisme/consumérisme/productivisme. Le progrès ne peut plus s’appréhender uniquement de manière linéaire et matérialiste, il doit aussi être pensé à partir des intelligences arborescentes et sensitives. Tant que l’on appellera progrès le fait de raser un espace gorgé de vie, on aura rien compris. Il faut ouvrir nos imaginaires pour tracer les routes du post-développement pourquoi pas à partir du concept émergeant de « pluriversel ».

« C’est la qualité de notre attention aux êtres et aux choses qui accroît nos chances d’échapper à la barbarie tapie au fond de nous » disait Simone Weil. C’est un problème axiologique, il ne s’agit pas de trouver une solution d’ingénieur, mais bien d’interroger l’énoncé de valeurs progrès (ou croissance) = prédation suicidaire. Poser un regard systémique sur le monde permet d’appréhender cet alliage d’interdépendances étroites, ce balai subtil d’interactions et donc de comprendre que le protéger, c’est aussi nous protéger. Partant du principe que l’on protège mieux ce que l’on connait, l’éducation, en adaptant ses programmes et en reconnectant les enfants avec la nature, a évidemment un rôle décisif dans cette transformation.

Participant de cette coupure avec l’environnement, un autre processus d’éloignement a sans doute fait autant de dégâts, l’opposition formulée par Descartes entre le corps et l’esprit, entre les sensations et le mental, et dont les neurosciences nous apprennent aujourd’hui qu’en réalité tout est relié. Autant dans les projets citoyens qui fleurissent sur nos territoires que parmi les concepts de nos intellectuels, un appel à une sensibilité retrouvée, au contact de la nature ou d’une géographie vécue, est en train de germer[4]. Passer à côté de nos sensations, de notre corps intelligent et vivant, c’est s’amputer d’une partie de nous[5], c’est passer à côté des grandes correspondances vitales.

C’est donc bien une « révolution dans notre manière de faire monde » (Aurélien Barrau) qu’il nous faut. On voit bien qu’aujourd’hui, qu’il s’agisse d’un organisme humain, ou de l’organisme vivant Terre, les causes des symptômes sont traitées séparément (quand elles sont traitées), en silos, en passant à côté des interdépendances, des effets interrelationnels, mais aussi ceux dépassant la relation. La révolution à opérer est immense, elle consiste à développer une culture de la systémie, que la thérapie de groupe a compris avant les autres, qui nous apprend que le tout n’est pas seulement égale à la somme des parties, mais génère un nouvel élément qui possède sa propre dynamique.

Nous reviendrons dans un autre post sur ces nouvelles ontologies (pas si nouvelles) et les dernières découvertes des neurosciences

Et la technique et le politique dans tout ça ?

Une autre solution réside dans les capacités techniques et de recherches humaines que nous devons développer. Plus efficace que la fuite en avant de la croissance verte, il nous faut porter des politiques d’atténuation, d’adaptation, et de régénération, où le génie écologique connecté à l’intelligence du vivant, aura pour tâche de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes en burn out pour mieux en fertiliser les services écosystémiques. Les savoirs low tech qui se développent sont notamment une mine d’inspiration pour demain. « Un homme ça s’empêche » disait Camus, mais si la main de l’homme peut briser, elle peut aussi sauver.

Un autre exemple très inspirant est celui des maires « en transition » qui font le pari de l’écologie pour redonner vie à une ruralité en déclin ou d’anciennes villes en effondrement industriel. En quelques dizaine d’années, Jean-François Caron, le charismatique maire de Loos-en-Gohelle, à réussit a redonné fierté et attractivité à sa ville, pourtant une des plus pauvres du bassin minier. Sa recette ? la mise en mouvement collective via l’empowerment citoyen : la fabrication de la ville devient une nouvelle forme d’éducation populaire pour retrouver du pouvoir d’agir. Partant du principe qu’« on ne peut pas demander à quelqu’un de se renier pour se transformer » et « que l’évolution passe par la mise en mouvement », sa conception de la conduite du changement part du vécu commun des habitants (le patrimoine minier) et des contraintes réelles des acteurs sans chercher à déclasser leurs savoir-faire.

Nous reviendrons dans un autre post sur le fait qu’il n’y a pas d’apprentissage sans mise en énergie (désir) et de changement sans mise en mouvement neurologique

Ainsi nous faudra-t-il dépasser l’individualisme dans lequel des années de néolibéralisme nous ont embourbé, achevant de briser les derniers liens collectifs qui se perpétuaient de générations en générations. Il faudra revenir au territoire, au village, au bistrot, à la mutuelle autogérée, retrouver des lieux communs et des espaces d’entraide où l’on se côtoie et se partage. Si le néolibéralisme a largement tenté de se justifier à partir des travaux de Darwin, il oublie que ces travaux portent principalement sur des milieux d’abondance dans lesquelles la concurrence fait foi[1]. Les travaux moins connus de Kropotkine, qui a étudié les steppes sibériennes, nous prouvent qu’en milieu de rareté c’est au contraire des relations de coopération et de collaboration qui prévalent pour survivre. Ainsi, dans un monde où la gestion de la rareté va devenir la norme, aurons-nous plus de chance de survivre aux chocs avec une société guidée par des valeurs d’entraide plutôt que par l’individualisme et la poursuite des intérêts particuliers.

Et décréter le basculement de la vieille ontologie de la puissance (conquête, contrôle, concurrence, immobilisme, mental) vers une ontologie nouvelle de la résilience ou de l’interdépendance (sensibilité, considération, coopération, mouvement, émotions). Il me semble que c’est la prochaine révolution copernicienne qui nous attend.

Bien sûr, la transformation ne se passera pas d’une grande planification nationale et européenne, accompagnée d’un retour des services publics, mais elle ne pourra pas se faire non plus sans se doubler d’une décentralisation sincère qui redonne du pouvoir d’agir aux collectivités et aux citoyen.ne.s, au plus proches des bassins de vie. Des réseaux sont déjà en tissage, comme en Bretagne et Loire-Atlantique, avec le réseau Bruded qui permet aux élu.e.s de s’appuyer sur leurs expériences en matière de transition pour consolider et dupliquer leurs projets.

Il y aurait tant d’autre choses à dire, à débattre. Nous en restons là pour le moment. Retenons que nous ne transformerons pas le monde sans prendre conscience qu’une nouvelle révolution copernicienne est en cours. Espérons que nous serons le plus possible au rendez-vous. Et on commence dimanche.

À suivre…

[1] État d’équilibre assez satisfaisant pour permettre le bon fonctionnement et la pérennité d’un organisme.

[2] On parle bien d’un excès lié à l’activité humaine, l’effet de serre « naturel » ayant une fonction positive : il retient une partie de la chaleur émise par le soleil nécessaire au maintien de températures vivables sur Terre.

[3] Pour une description détaillée de l’état de ces sous-systèmes et de l’impact systémique de l’activité humaine, voir l’excellent travail de vulgarisation du site Bon Pote et de Arthur Keller, spécialiste des risques systémiques et des stratégies d’anticipation et d’organisation collectives face à ces risques.

[4] Il s’agit du changement climatique, de l’érosion de la biodiversité, de la perturbation des cycles de l’azote et du phosphore, des changements d’utilisation des sols, de la pollution chimique de la biosphère, et du cycle de l’eau.

[5] Un débat existe parmi les chercheurs pour fixer la date de début de cette ère, ainsi que sur son appellation, certains le faisant remonter au début du capitalisme et à la révolution industrielle, d’autres à l’apparition du sédentarisme au néolithique, etc… Voir l’excellent ouvrage Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme de Michel Magny, spécialiste des changements climatiques et environnementaux et de leurs interactions avec l’histoire des sociétés depuis le Dernier Maximum Glaciaire.

[6] L’autonomie alimentaire des régions françaises variant quant à elle entre 10 et 25%.

[7] Il n’a fallu que quelques dizaines d’années pour que notre système alimentaire se rende déficitaire en énergie. Le pétrole sert à fabriquer les intrants chimiques nécessaires à la production agricole et à alimenter le transport des marchandises à longue distance (avion, bateau, train, camions). Il est aussi utilisé pour le stockage, l’emballage et la vente des produits (transport du magasin au lieu de consommation). Voir le travail du chercheur indépendant Pablo Servigne.

[8] La France consomme chaque année 2.2 Mt d’azote synthétique, 300 fois plus réchauffant que le CO² (soit plus de 23 Mt d’équivalent CO²). Tous les engrais azotés de synthèse sont fabriqués à partir d’ammoniac, issu de la synthèse de l’azote de l’air et de l’hydrogène. Or l’hydrogène est lui-même fabriqué à 95% à partir d’énergies fossiles, notamment du gaz naturel.

[9] “Plan d’urgence visant à garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en période de crise”, communication de la Commission européenne du 12 novembre 2021.

[10] Mais aussi plus antérieurement les travaux de l’ancien rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation de l’ONU Olivier De Schutter et du chercheur indépendant Pablo Servigne.

[11] Ces travaux ont fait l’objet d’une proposition de résolution de la sénatrice Françoise Laborde, rejetée par le Sénat en 2019. Selon Stéphane Linou, « si le dispositif ORSEC fonctionne bien pour des risques limités dans l’espace et dans le temps, et que l’alimentation fait bien partie d’un des 12 secteurs d’importance vitale, il serait inefficace face à des difficultés d’ordre systémique, le foncier agricole n’étant pas encore considéré comme stratégique pour la nation ».

[12] La production des abricotiers a baissé quant à elle de 40% par rapport à 2020.

[13] La Loire-Atlantique est le 2ème territoire français en termes de surface de marais et de zones humides (72 000 ha) et l’estuaire de la Loire regroupe de nombreux sites Natura 2000 reconnus d’importance européenne. Il comprend notamment une grande diversité d’espèces et de milieux complexes (roselières, bocages, prairie humide) d’une superficie de 22 000 ha. Ces zones sont fondamentales pour préserver la biodiversité et la vie sur Terre : c’est une étape incontournable des poissons et des oiseaux migrateurs et 40 % des espèces dépendent des zones humides, grâce à leur capacité à stocker de l’eau, elles atténuent les grandes crues, ce qui évite les inondations, et maintiennent l’étiage en période de sécheresse.

[14] Alors qu’une étude du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) a révélé que le niveau moyen de la mer à Saint-Nazaire a augmenté de 20 cm sur les 200 dernières années, les scénarios les plus pessimistes du GIEC prédisent une élévation de 60 cm du niveau marin d’ici à 2100.

[15] Même si le rythme a baissé ces dernières années, 66 000 ha ont été artificialisés entre 1950 et 2016 (c’est deux fois plus que tout ce qui y avait été artificialisé auparavant), et près de 500 ha sont toujours artificialisés chaque année.

[16] En 50 ans, la taille des fermes a été multipliée par 3,64 (évoluant de 18,8 à 68,6 ha). L’agrandissement peut-être une solution lorsqu’il répond à des besoins en pâturage.

[17] Selon Bon Pote, il ne faut pas sous-estimer l’importance de un ou deux degrés de plus : la différence entre 42 et 44°C peut mener à augmenter le risque de mortalité de 100% !

[18] Selon Laurent Gérault, ex VP environnement de la région Pays de la Loire « aujourd’hui 10 % du territoire [régional] est concerné par une période de sécheresse, d’ici 2030, ça sera 30 % ».

[19] Pour rappel le ravitaillement des 600 000 habitant.e.s de la métropole nantaise en eau potable est directement dépendant de la bonne santé de la Loire même si une prise de secours est possible sur l’Erdre.

[20] Le Club de Rome avait modélisé dix scénarios tenant compte de différentes évolutions possibles de cinq paramètres (industrialisation, croissance de la population, alimentation, épuisement des ressources naturelles et dégradation de l’environnement).

[21] Le fait que les techniques de géo-ingénierie, méthodes de modifications climatiques à grande échelle, soient mises à l’agenda des réflexions de la nouvelle Commission mondiale sur la gouvernance des risques liés au dépassement climatique devrait nous inquiéter.

[22] Certains pays ayant atteint un découplage absolu, continuent ainsi d’ajouter des émissions dans l’atmosphère.

[23] On relèvera le paradoxe du G7 qui, d’un côté appelle à augmenter la production de céréales dépendantes d’engrais nécessitant l’importation de gaz russe, et de l’autre demande le boycott de la Russie.

[24] Espace privilégié de biodiversité et de protection des services écosystémiques, la jachère est une pratique agricole consistant à maintenir inutilisée pendant une certaine période une surface agricole pour lui permettre de reconstituer ses réserves en eau et sa capacité de production. Selon un collectif d’experts en sécurité alimentaire, « la mise en culture des surfaces européennes dédiées à la biodiversité, qui serait désastreuse sur le plan écologique, n’aurait qu’un rôle très marginal pour pallier la réduction de l’offre mondiale », les agriculteurs ayant toujours mis en jachère les terres les moins productives et les petites parcelles difficiles d’accès dont la mise en culture rapporte peu.

[25] Par ailleurs, la production alimentaire mondiale actuelle serait largement suffisante : un tiers des céréales produites servant à l’alimentation des animaux d’élevage, on pourrait nourrir entre 10 et 12 milliards de personnes en affectant prioritairement les céréales aux besoins humains. 30% de l’augmentation de la production mondiale des 50 dernières années ayant été consacrés au développement des usages industriels des céréales (dont 10% au carburant), il serait utile de modifier la réglementation européenne pour réorienter une partie des céréales utilisées à des fins industrielles (notamment l’éthanol) vers la consommation humaine des populations qui en ont besoin.

[26] La majeure partie des personnes souffrant de la faim sont en réalité des paysans dont les produits ne peuvent rivaliser avec ceux des systèmes agricoles subventionnés.

[27] Selon Terres de liens, 100 000 fermes ont disparu en France en 10 ans (une ferme sur cinq). D’après la SAFER, en 50 ans le nombre de ferme a diminué de 76 % (passant de 1 588 000 à 389 500), et nous avons perdu 3M d’ha de SAU, soit la surface la région PACA. En Loire-Atlantique, sur la seule période 1988-2010, le nombre de chef d’exploitations a chuté de -60%.

[28] Cela représente au moins 5M d’ha de terres agricoles, soit près de 20 % de la SAU française, qui vont changer de mains.

[29] Parmi l’argent public disponible (9 milliards € de la PAC et 4 milliards € de la politique agricole française), au lieu de flécher la plupart des aides vers les pratiques utilisant des pesticides et engrais de synthèse, il est impératif que la collectivité rémunère mieux les agriculteurs qui rendent des services environnementaux à la société (puits de carbone, entretient du bocage, protection de la ressource en eau…).

[30] Données 2020. Notre département se trouve également au 2ème rang des départements français en surfaces et au 9ème en nombre d’exploitations. 1145 fermes labelisées en 2021 (23%), 45 % des installations aidées en 2019.

[31] Dès 2023 ces paiements verts vont se transformer en « écorégimes », mais les États restant libres de définir leur propre cadre, il y a fort à parier que le faible impact environnemental persiste.

[32] Sur 61 stations, plus de 60% suivies en 2018 présentent une qualité mauvaise à médiocre. La Sèvre notamment est en état d’alerte, voir le documentaire de Daniel Brenon SOS Sèvre nantaise.

[33] Les couts des pratiques intensives, payés par les agences de l’eau et donc le contribuable, sont élevés pour maintenir l’eau potable. À comparer avec le pouvoir d’épuration des zones humides qui permet annuellement une économie de traitement de l’eau potable estimée à 2 K€/ ha et/ habitant.

[34] Décret à paraitre selon Stéphane Linou.

[35] 1.9 million d’emplois pour 1,4 million actuellement selon le shift Project. Le périmètre de l’étude prend en compte la production agricole, l’amont de la filière (fournitures d’intrants et de services), la transformation des produits (industries agroalimentaires et artisanat commercial, boulangerie, pâtisserie et charcuterie), le commerce de gros et le négoce de produits alimentaires. Les activités de transport de produits alimentaires réalisées par des entreprises spécialisées dans le fret et la logistique sont en revanche exclues du périmètre.

[36] Selon la MSA, la surmortalité par suicide des agriculteurs est supérieure de 13 % au reste de la population, question qui reste pourtant très tabou dans notre société et dont le film à succès Au nom de la terre a contribué à lever le voile.

[37] Volatilité des cours et concurrence internationale, évolution des prix des matières premières, fin des quotas, rapport de force constant avec la grande distribution, subordination aux grandes coopératives… Alors que les agriculteurs représentaient 30% de la population active au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils pèsent aujourd’hui moins de 3% des actifs.

[38] L’émission moyenne de GES d’un français est de 10t par an. Pour atteindre les accords de Paris et ne pas dépasser les +1,5°, il faudrait être à 2t. Lors de la crise sanitaire, alors que l’économie était au ralenti, nous étions tombés… à 7t.

[39] Même si l’éco-anxiété (mais aussi la solastalgie) touche de plus en plus de personnes et notamment les jeunes avec près de 45% qui affirment être affectés dans leur vie quotidienne.

[40] Voir le livre Le Bug humain.

[41] Voir les travaux des spécialistes du trauma : Peter Levine, Van der Kolk, Tarquinio…

[1] Nous ne classons pas tous les libéraux dans le même sac, certains ont développé très tôt une conscience des risques de leurs propres idées, comme le père de l’utilitarisme anglais John Stuart Mill qui s’inquiétait déjà des conséquences sur la nature et les animaux d’une croissance infinie

[2] A la fin de sa Théorie générale de l’emploi, des intérêts et de la monnaie, un des plus grands influenceurs du siècle dernier, J.M Keynes écrit : « Les idées, justes ou fausses, des philosophes de l’économie et de la politique ont plus d’importance qu’on ne le pense généralement. A vrai dire le monde est presque exclusivement mené par elles ». Il est amusant de noter que cette phrase est reprise dans les écrits d’un de ses plus farouches opposant, F. Von Hayek, autre grand idéologue de notre temps, dont la pensée a constitué le socle des idées néolibérales et changé le cours du monde à partir des années 1970…

[3] Voir les travaux de Philippe Descola sur les différentes ontologies et le fait que certains peuples ne se pensent pas séparés de la nature.

[4] Des auteurs tels que Baptiste Morizot, Damien Deville, Camille de Toledo, Corinne Peluchon font appel à nos sensations pour entrer en dialogue avec le vivant et mieux le considérer. D’autres travaillent des notions telles que le « refus de parvenir » ou redonnent du crédit à l’intelligence des peuples dits « primitifs ».

[5] Voir les travaux de Antonio Damasio sur le rôle central des émotions et des sensations pour notre espèce.

[1] Et encore on se rend compte aujourd’hui que les stratégies de coopération sont également présentes et concomitantes à celles de concurrence pour survivre dans la jungle.

C’est un immense plaisir de te lire, même si je l’ai fait trop vite. Je relirai. Face aux immenses défis que nous avons, je crois à la puissance des initiatives citoyennes, et à la pensée holistique, intégrant la nature, l’environnement au sein de chacune de nos actions. Merci Ugo pour ce document. J’aurai plaisir à lire les suites. Amitiés

Merci pour ton soutient Yves et au plaisir d’échanger, amitiés, Ugo